Пятидесятница

ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Диак. Алексий Кириллин

Пятидесятница – один из Господских двунадесятых праздников, связанный с воспоминанием схождения Святого Духа на Апостолов в виде языков пламени и создания новозаветной Церкви.

ПРЕДЫСТОРИЯ СОБЫТИЯ ПРАЗДНИКА

Книга Бытия рассказывает о причинах разделения людей на народы, говорящие на разных языках и не понимающие друг друга. Изначально, все люди говорили на одном языке, однако решив достичь особенного величия, они решили построить башню, при помощи которой им удалось бы достичь неба и Бога на нем. Сложно сказать, действительно ли их представления были столь наивны или они собирались возвести максимально большое строение, которое стало бы просто символом их величия, однако, Бог не допустил этого: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город». (Быт. 11, 5-8). С тех пор, всемирное единство людей остается недостижимым, потому что при человеческой удобопреклонности к греху, оно является чрезвычайно опасным, а постоянные колебания между объединениями и разделениями сопровождают с тех пор всю историю человеческого общества. Интересно, что этот фрагмент - одно из тех немногих мест Ветхого Завета, где Бог упомянут во множественном числе, что указывает на Его троичность.

Всемирное единство людей остается недостижимым

Разделение и обособление народов, однако привело к возникновению и распространению у каждого из них собственных религиозных представлений, зачастую принимавших примитивные формы поклонения духам, животным, явлениям природы и формируемым из этого многочисленным богам. Все это вместе именуется словом «язычество», т.е. верования различных народов («языков»). Для сохранения истинного богопочитания, Бог избрал семью Авраама, из которой и должен был произойти особый народ. Сохраняя представления об Истинном Боге, не впадая чужие вымышленные верования, этот народ должен был породить Мессию, Пророка и Судию, Пророчества об этом событии пронизывают весь Ветхий Завет, и одно из них состояло в том, что обетование о рождении сына и происхождении от него будущего народа Аврааму дают три таинственных Ангела, с которыми Авраам почему-то говорил как с одним (Быт. 18), и это считается одним из важнейших ветхозаветных указаний на тайну Святой Троицы.

Избранный Богом народ действительно произошел от потомков Авраама, но прежде чем стать носителем Божественных установлений в мире, он должен был оказаться в плену у египтян, где и должно было сформироваться его самосознание. Лишь столкнувшись с бедственным положением, народ понял, что только от Бога может получить избавление, и только тогда получил и избранного Богом вождя, Моисея.

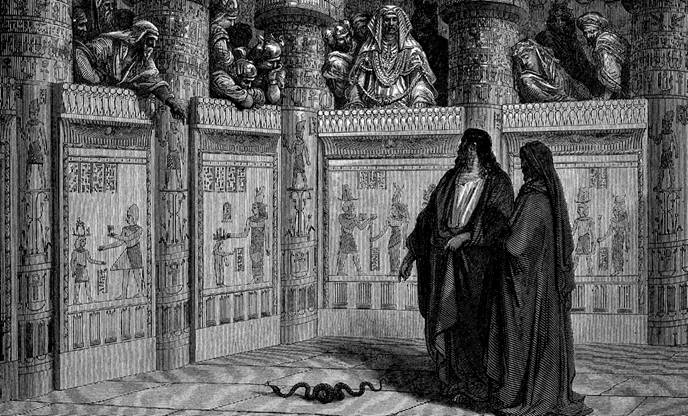

Густав Доре. Моисей и Аарон перед фараоном

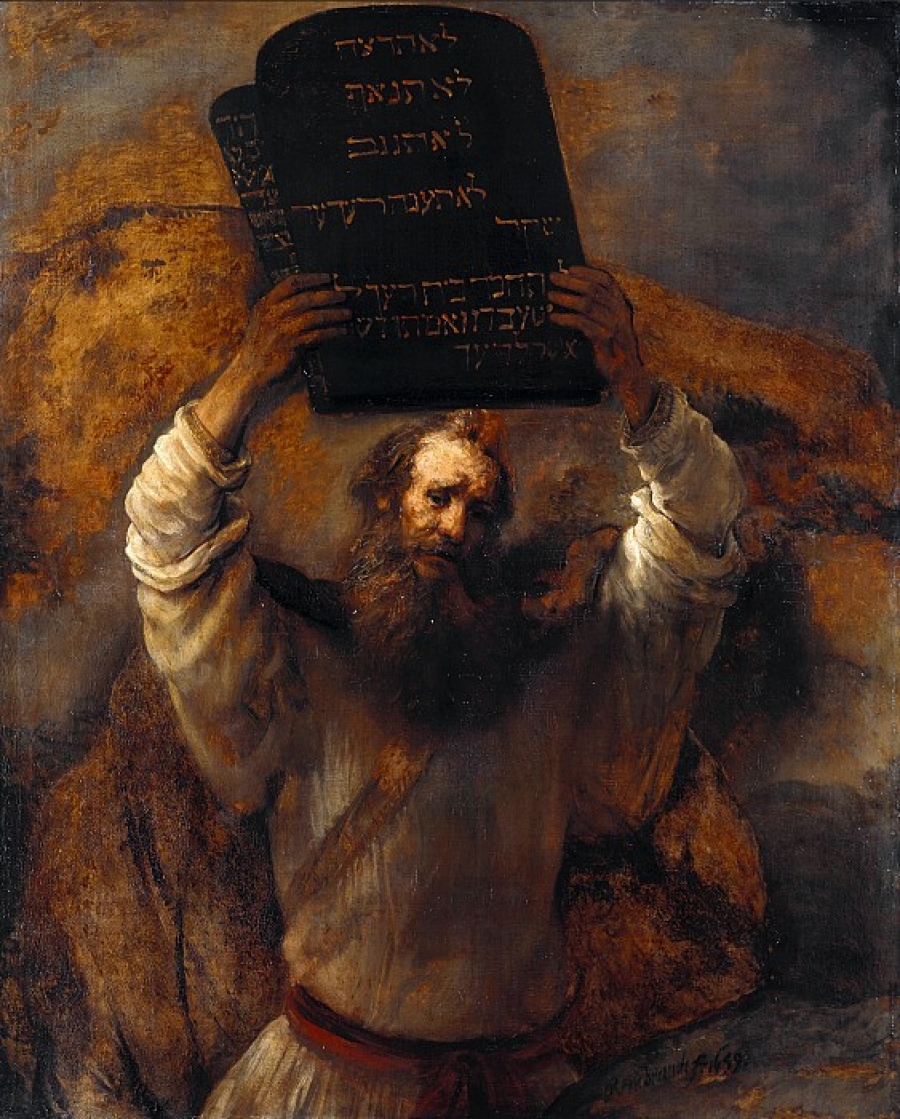

Совершив наполненный чудесами исход из Египта, народ ведомый Моисеем, получающим указания непосредственно от Бога, должен был начать самостоятельную жизнь и не смешаться с окрестными народами. Для этого он должен был получить особый закон, который бы отделял его от них. И такой закон Бог даровал Моисею. Спустя 50 дней после выхода из Египта, беглецы достигли горы Синай, взобравшись на которую Моисей беседовал с Богом. Там он и получил скрижали с Десятью Заповедями, а также и другие указания. Их усвоение народом шло непросто, остатки египетского идолопоклонства не могли исчезнуть мгновенно и выразились в изготовлении Золотого Тельца и попытках поклоняться ему. Однако важно то, что на пятидесятый день после праздника Пасхи (воспоминания исхода из Египта), народ праздновал следующий, называемый Пятидесятницей и связанный с получением Закона (Исх. 19 и далее). По подобию Пятидесятницы особо выделялись и пятидесятые (юбилейные) года (Лев. 25), когда надлежало прощать долги, а все земледельцы могли вернуть свои угодья, по каким-либо причинам утерянные или проданные за долги. Конечно, это установление могло работать лишь тогда, когда избранный народ вошел в Землю Обетованную и расселился в ней, однако установление об этом было получено еще при кочевьях по пустыне. Неизвестно, насколько тщательно евреи впоследствии соблюдали это постановление, однако распространенный вплоть до современности стандартный срок аренды земли в 49 лет явно является его отголоском.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Моисей со скрижалями

На Пятидесятницу, как и на другие праздники, полагалось приносить жертву: свежий хлеб и скот (Лев. 23, 16-20). Вероятно, этот праздник совпадал с уборкой раннего урожая. Жертвоприношение как форма общения человека с Богом существовала с самого начала существования человека на земле (история Каина и Авеля также связана с жертвоприношением). Оно даже сохранилось в искаженных языческих вероучениях. Можно лишь предполагать, как в дни Пятидесятницы Скиния, походный еврейский храм, а впоследствии пришедший ей на смену Иерусалимский Храм, наполнялись приносимыми в жертву хлебами, плодами и прочими растительными продуктами.

В своих путешествиях Моисей стал сталкиваться с большими затруднениями, когда был вынужден решать тяжбы между людьми. Вначале, по совету тестя Иофора выбрал из народа старейшин и судей, которые бы разбирали различные дела, доводя до сведения Моисея лишь важнейшие (Исх. 18). А затем уже Бог повелевает Моисею избрать старейшин из народа, которых Он наделил особыми способностями и мудростью (Чис. 11, 16-29). Они же в свою очередь рассматривали свое служение как сакральное. Такое отношение к нему сохранялось и в будущем, его высота рассматривалась как «божественная». Именно к должностным лицам обращается впоследствии царь Давид в Псалме 81: «Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы». Понятно, что при таком отношении, злоупотребления и коррупция понимались как преступления против Бога.

Впоследствии, чем более еврейский народ впадал в грехи, тем громче раздавался голос пророков, обличавших его и напоминавших о главном предназначении народа: стать настолько праведным, что из него произойдет Спаситель, Мессия, Царь и Судия. Однако, народ понимал эти обетования по-своему, ожидая национального лидера, а не Спасителя человечества. Несколько реже звучали пророчества о том, что же произойдет после, потому что вместить это слушателям было еще сложнее.

Чем более еврейский народ впадал в грехи, тем громче раздавался голос пророков, обличавших его…

Иоиль говорил снисхождении на очень многих Духа Господня, что будет сопровождаться чудесами, а спасение будет уготовано тем, кто призовет Имя Господне (Иоиль 2). Нечто подобное говорил и Иезекииль, также упоминавший схождение Святого Духа, Который заменит людям их окаменевшие сердца на плотяные (Иез. 36, 24-28).

Пророк Иеремия утверждал о грядущем заключении у людей с Богом Нового Завета, поскольку прежний, заключенный на Синае, был заключен лишь с избранным еврейским народом, да и тот был им неоднократно нарушен (Иер 31, 31-34).

Вообще, некое смутное понимание о существовании Святого Духа пронизывает весь Ветхий Завет. Среди других очень известных мест, где Он упоминается – Псалмы. В Псалме 50 (ст. 12-14) говорится: «Сердце чисто сожди во мне Боже и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь мне радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя». Причем если в первом случае речь идет о духе самого молящегося, то в двух других – о Духе Господнем, Который укрепляет и утверждает, и изъятия Которого так боится Давид. В Псалме 142 (ст. 10) говорится: «Дух Твой благий наставит мя на землю праву», что очень близко по смыслу к сказанному о Духе в предыдущем Псалме.

СОБЫТИЕ ПРАЗДНИКА

Через 50 дней после Воскресения Христова все эти столь непохожие друг на друга и отдаленные по времени события нашли свое отражение. Именно в этот день ученики Христовы, недавно пережившие Его таинственное Вознесение на небо и ожидавшие по Его повелению осуществления новых таинственных событий, удостоились схождения на них Святого Духа. Все произошедшее позволило им по-новому взглянуть на ветхозаветный закон, которому они следовали всю жизнь, прояснило все непонятные места и дало способность безбоязненно и убедительно проповедовать об Иисусе Христе. Таким образом, подобно Пасхе, и Пятидесятница в Новом Завете обрела новый значительно более важный и широкий смысл.

Согласно повелению Господа, Его ученики, после Его Вознесения, пребывали в Иерусалиме в молитве. Первым делом, Ап. Петр предложил возместить убыль предателя Иуды, избрав на его место нового Апостола. Апостолам представлялось важным сохранить свое количество, равное количеству сынов Иакова и количеству колен Израилевых. Избрание на место Иуды другого ученика, Матфия (Деян. 1, 21-26), совершенное с молитвой, по жребию, стало особым прецедентом нового соработничества Бога и человека. Церковь верит, что и по сей день совершаемые в ней Таинства и избрания являются таким соработничесвом.

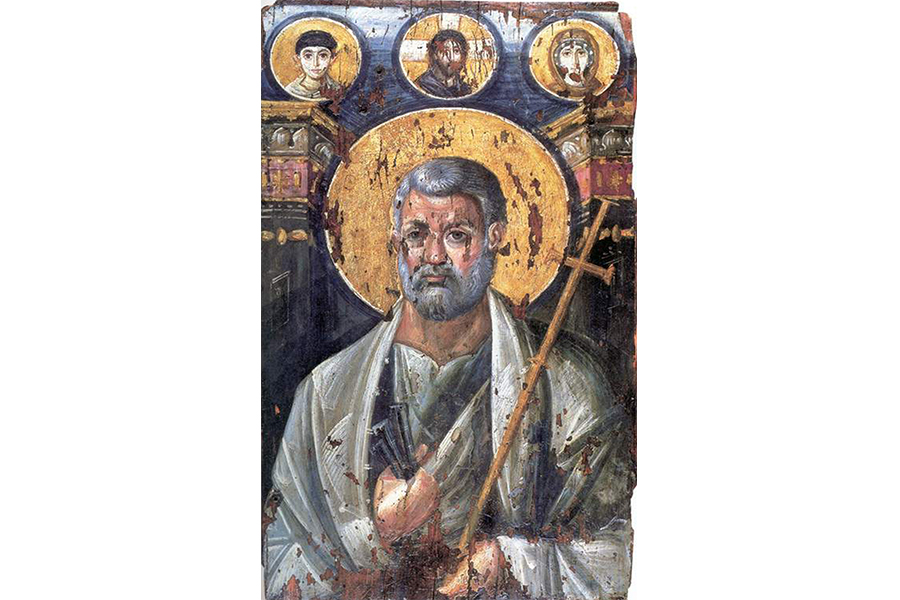

Святой Петр. Монастырь св. Екатерины на Синае

Настал иудейский праздник Пятидесятницы. Как и на Пасху, в Иерусалим прибыли иудеи со всего тогдашнего цивилизованного мира, кроме, вероятно, Китая и Индии (список мест, откуда прибывали празднующие, можно увидеть в Деян. 2, 9-11, и он, скорее всего, неполный). К тому времени иудеи, после многочисленных потрясений предыдущих бурных столетий, действительно расселились по столь разным и далеким друг от друга регионам и странам, что стали походить на местных жителей, перенимая у них культуру, образ жизни и, прежде всего язык. Многие утрачивали и веру, окончательно смешиваясь с другими народами. Однако, те, кто не желал этого делать, продолжали соблюдать свои обычаи, в т.ч. и регулярно посещать Иерусалим, сохраняя остатки своего единства, несмотря на многочисленные внешние различия. В такой обстановке история распятия Иисуса Христа, произошедшая еще совсем недавно, стала забываться, а многие из вновь прибывших и не слышали о ней. Возможно, впервые в жизни, Апостолы не участвовали в одном из важнейших праздников своего народа, а запершись в горнице, где несколько недель назад впервые причастились Тела и Крови Христовых, пребывали в самостоятельной молитве.

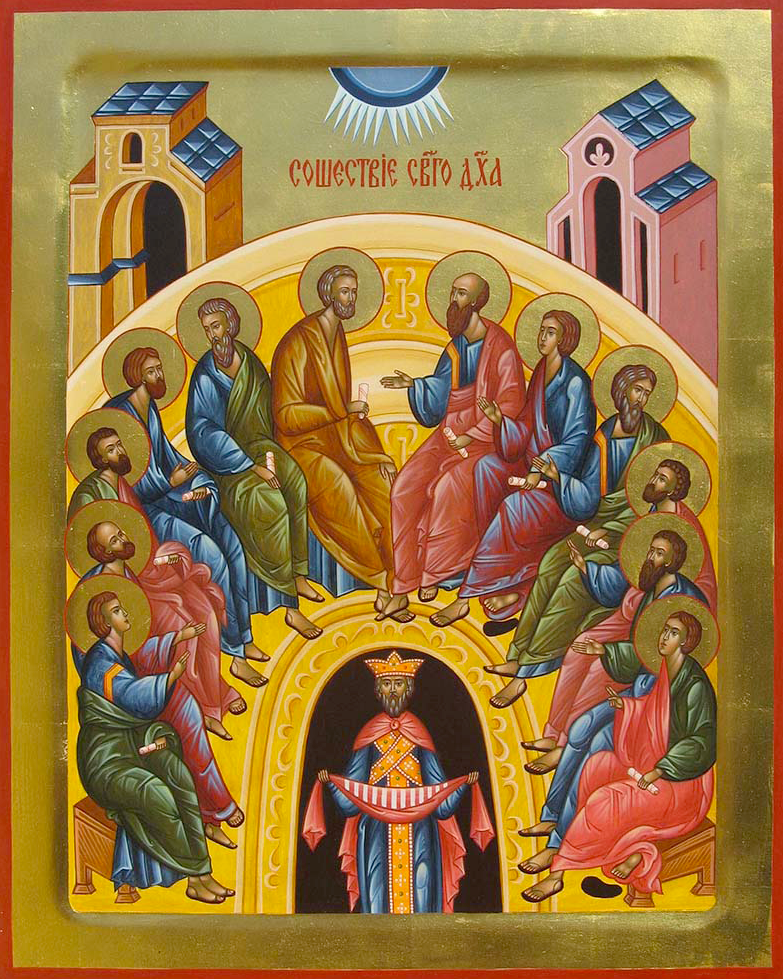

Сошествие Святого Духа. Евангелие Рабулы

Внезапно, в третьем часу (около 9 утра), раздался шум, и на учеников Христовых сошли огненные языки. И каждый, на кого они сошли, исполнился Святого Духа, получив разум и способность проповедовать, причем, на разных языках. Событие не осталось незамеченным жителями и гостями города, которые в огромном количестве устремились на Сион, в районе которого находилось помещение учеников Господних (Сионская горница) и, по прибытии, услышали от последних проповедь, каждый, на своем языке. Нашлись и насмешники, объявившие Апостолов пьяницами, но их связная речь никак не походила на бессвязные выкрики пьяных (Деян. 2, 1-13).

Наконец, перед собравшимися выступил Апостол Петр. Его проповедь во всей красе показал произошедшую с ним и другими Апостолами перемену: благочестивый, но простой и не слишком образованный рыбак, к тому же еще недавно, при аресте Господа, проявивший нерешительность перед агрессивной толпой, теперь смело и при том последовательно и убедительно изрекал свои слова. Прежде всего, он опроверг насмешки о пьянстве: только совершенно опустившиеся люди, презираемые любым приличным иудеем, будут напиваться с утра до бессвязной речи. Возможно, для этого пришлось бы начинать с ночи, что было величайшим позором, и таких людей среди последователей Христа не было. Затем он подробно объяснил произошедшее как осуществление пророчества Иоиля о схождении Святого Духа, напомнил, а кому-то и вновь рассказал о пришествии Спасителя из рода Давида, Которым был распятый недавно Иисус. Отказавшись от бесплодного обличения слушателей, он немедленного призвал их покаяться в грехах и принять веру во Христа, что и сделало около трех тысяч человек (Деян. 2, 14-41). Этот день и это событие и принято считать точкой отсчета Христианской Церкви на земле как сообщества людей, объединенных верой во Христа и Таинствами.

БОГОСЛОВИЕ СОБЫТИЯ ПРАЗДНИКА

Апостольская проповедь. Икона XVII в.

Схождение Святого Духа на Апостолов, позволившее им преодолевать как языковые и интеллектуальные, так и собственные психологические барьеры, стало своего рода противоположностью тому постоянному разделению людей, которое было положено при строительстве Вавилонской башни. Не допустив единства людей в отвержении Бога, Он способствовал их объединению в Его почитании. Начав с иудеев разных регионов и стран, уже находившихся на грани утраты единства и идентичности, но еще пока сохранявших их, Христово учение вскоре перешагнуло границы одного народа и распространилось по всей Римской империи и соседним странам, а через века – по всей планете.

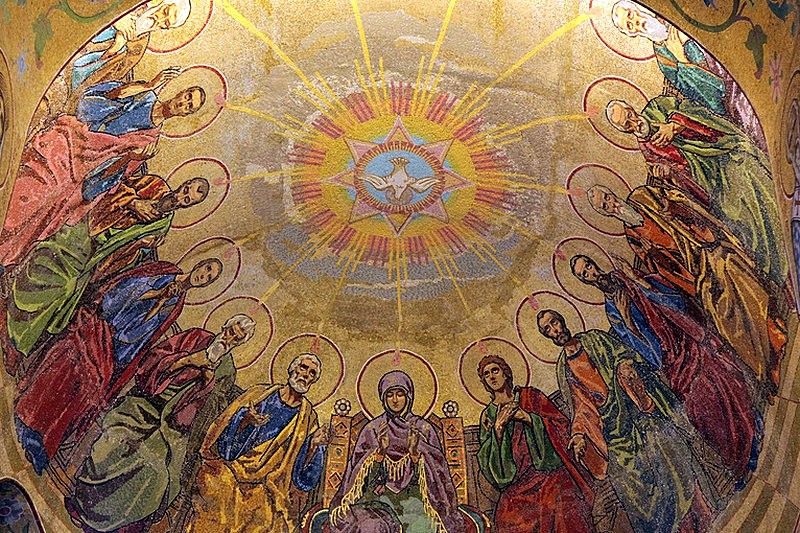

Сошествие Святого Духа. Мозаика. Храм Спаса на крови, Санкт-Петербург

Совершенно иначе понимались теперь и ветхозаветные рассказы об избрании Богом старейшин и вождей израильского народа на их служение с наделением их особой мудростью. Теперь становилось понятно, что это все было прообразом того великого Избрания, которое произошло с Апостолами в Сионской Горнице.

Другим важным фактором стало то, что если ветхозаветная Пятидесятница стала днем получения израильтянами формализованного закона, ставшего их объединяющим отличительным признаком, то новозаветная принесла уже новому Израилю (Церкви Христовой) постоянно пребывающий Святой Дух. Именно Его наличие в Церкви является главным, что составляет ее единство.

Традиционное определение Церкви земной – установленное от Бога сообщество сообщество живущих людей, объединенных единством веры, Таинствами, законном Божиим и священнослужителями. Однако это лишь часть всеобщей, вселенской Церкви, куда входит и Церковь Небесная, членами которой являются бесплотные силы и души усопших членов Церкви земной. В глубоком, мистическом смысле, Церковь во всем своем единстве представляет собой Само Тело Христово.

Членом Церкви можно стать только пройдя Таинства Крещения и Миропомазания. Последнее является способом передачи новому члену Церкви Святого Духа, своеобразным «продолжением» того схождения языков пламени, которое произошло с Апостолами.

Земная Церковь (т.е. сообщество людей) включает в себя две большие группы – духовенство и мирян, а духовенство делится священно- и церковнослужителей. Священнослужители возводятся в свою степень посредтством Таинства Рукоположения (Хиротонии), а церковнослужители – посредством руковозложения (хиротессии). Хиротессия не является собственно Таинством, и на практике, зачастую не совершается (т.е. абсолютное большинство ныне трудящихся в храмах церковнослужителей ее не проходили). Хиротония же, будучи Таинством, должна совершаться над новыми священнослужителями обязательно. Именно непрерывная цепь Таинства Рукоположения, посредством которого на человека призывается особая благодать Божия, объединяет современных священнослужителей с древними, вплоть до Апостолов.

Сошествие Святого Духа в виде видимых языков пламени является поворотным моментом в понимании троичности Бога (насколько это понимание вообще доступно человеку). После этого события странные эпизоды из Священного Писания, где Бог говорит во множественном числе, а три Ангела – в единственном, уже становятся не столь загадочными.

Святой Дух – Третье из Лиц Святой Троицы. Он имеет ту же сущность и ту же природу, что Бог Отец и Бог Сын, поэтому Ему воздается та же честь. Святой Дух исходит от Отца, о чем говорил Сам Иисус Христос: «Когда ж придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне…» (Ин. 15, 26). Имея вечное бытие, как и Отец, и Сын, Он участвовал в творении мира из ничего («Дух Божий носился над водою». Быт. 1, 2). Святой Дух делает действенными церковные Таинства, например Крещение: «Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). В ветхозаветные времена Дух Божий являл Себя через пророков, на что есть указания в их творениях, о чем было сказано выше. Таинственно Святой Дух низшел на Пресвятую Деву, так что Она безсеменно зачала Спасителя. Видимым образом Святой Дух являлся людям лишь дважды: когда Он снизошел в виде голубя при Крещении Господнем, второй раз – в виде огненных языков в день Пятидесятницы. Важно, что и голубь, и языки пламени – это лишь визуальные образы, созданные Боном для фиксации внимания, но никак не сущность никакого из Божественных Лиц.

Джовани ди Паоло. Сотворение мира.

За всем этим, совершенно утрачивается ставший ненужным «первобытный» аспект праздника как приношения начатков раннего урожая. Однако обилие используемой в праздновании растительности, пусть и только в качестве украшения, пережило века.

Также по теме:

Свт. Кирилл Иерусалимский. Огласительные поучения 16, 17, 18 о Святом Духе и о Церкви

Свт. Григорий Богослов. Слово о богословии 5. О Святом Духе

МЕСТО СОБЫТИЯ ПРАЗДНИКА

Сионская горница в Иерусалиме. Фото Azbyka.ru

Событие сошествия Святого Духа на Апостолов, как считается, произошло в Сионской горнице, где произошла и Тайная Вечеря. В этом же место, как считается, произошло Успение Пресвятой Богородицы. Среди иудеев, а впоследствии – христиан и мусульман, распространено предание о захоронении на Сионе или вблизи его царя Давида (намек на это можно увидеть и в книге Деяний, когда Ап. Петр, в день Пятидесятницы говорит народу: «Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня»). Последнее стало причиной раздоров за обладание этим местом.

Царица Елена возвела здесь христианский храм в память о событии Тайной Вечери. Это был один из многих возведенных ею храмов на местах событий Священного Писания. Впоследствии, в 996 г. храм был разрушен мусульманами, восстановлен крестоносцами после 1099 г. и вновь разрушен мусульманами в XIII в. Место несколько раз переходило из рук в руки, мусульмане и иудеи также хотели зафиксировать на нем свои культовые объекты. В 1335 г. свой монастырь на Сионе основали католики-францисканцы, построив на его территории Капеллу Тайной Вечери. Впоследствии здание было вновь отобрано мусульманами и превращено в мечеть Неби-Дауд (т.е. посвященную Давиду). В современности действует сложная система взаимоотношений, при который представители всех религий имеют доступ к своим святыням. В частности, на месте Тайной Вечери есть возможность совершения Литургии.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Пятидесятница, наряду с Пасхой, является праздником, непосредственно перешедшим из Ветхого Завета в Новый, приобретя новое, законченное содержание.

В древности, наиболее пышно праздник отмечался в Иерусалиме, непосредственно на месте вспоминаемых событий. В других регионах праздник имел меньшее значение. Также, не везде в древней Церкви к нему присоединялась праздничная седмица. Сохранившиеся документы (воспоминания паломницы Эгерии IV в., Константинопольский устав VIII в., Студийско-Алексиевский Типикон XI в.) дают очень разные и силно отличающиеся от современного описания празднования.

С XIV в. в Русских землях закрепилось наименование праздника как Дня Святой Троицы, и именно непостижимость единства Святой Троицы стала главным его акцентом. Несомненно, это было связано с влиянием авторитета прп. Сергия Радонежского и основанного им монастыря, где этот праздник с самого начала был выбран как главный в году.

НАПОМИНАНИЯ В БОГОСЛУЖЕНИИ ДРУГИХ ДНЕЙ

Самая известная стихира праздника Пятидесятницы, посвященная Святому Духу («Царю Небесный, Утешителю, Душе истины…»), известная также как молитва Святому Духу или призывание Святого Духа, имеет широчайшее распространение. Она произносится или поется в начале многих служб и последований.

В конце каждой Литургии после Причащения поется другая стихира из службы праздника – «Видехом Свет истинный, прияхом Духа Небесного…».

Служба третьего часа тематически посвящена событии схождения Святого Духа на Апостолов. Об этом свидетельствует наличие Псалма 50 (в котором говорится не только о покаянии, но и о Святом Духе, см. выше), тропарь часа («Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа…»), чередуемый со стихами того же Псалма 50 и кондак часа (являющийся кондаком праздника Пятидесятницы, «Благословен еси, Христе Боже наш…»). Тропарь и кондак часа исполняются в период Великого Поста. Вне этого периода на их месте произносятся тропари и кондаки текущих праздников или святых дня, что несколько нарушает его тематику.

Тропарь часа, чередуемый со стихами Псалма 50, произносится священником непосредственно перед Пресуществлением хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, хотя для мирян в храме это как правило сотается не слышным.

СВЯЗАННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Пятидесятница завершает переходящий цикл праздников и дней, связанных с Пасхой, состоящих из всех дней Великого Поста и всех пасхальных и послепасхальных дней.

Предпразднство отсутствует. Вместо него, в предшествующий день установлена Вселенская родительская суббота, которая как бы подчеркивает единство земной и небесной Церкви.

Седмица после Пятидесятницы является сплошной и совпадает с попразднством. В попразднстве особо выделен следующий после праздника день, именуемый Духовым Днем. Он особым образом посвящен почитанию Святого Духа. Отдание праздника совершается в субботу.

После сплошной Троицкой седмицы начинается Петров пост, имеющий переменную продолжительность, поскольку его начало связано с переходящими праздниками, а конец – фиксированная дата празднования памяти Апп. Петра и Павла.

Следующий воскресный день после Пятидесятницы – Неделя Всех Святых, своего рода тематическое продолжение праздника: это день посвященный всем людям, в которых Святой Дух особо проявился, так, что они достигли святости. Следующий воскресный день в России установлен как день памяти всех Русских святых, а на Афоне – всех Афонских святых. Еще спустя неделю совершается празднование в честь всех святых целого ряда регионов.

БОГОСЛУЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Богослужение совершается по Цветной Триоди.

Поскольку праздник приходится на воскресный день, «Блажен муж…» не пропускается.

На «Господи воззвах…» полагаются девять стихир (устав предполагает часть из них исполнять дважды), при этом, четвертая из них – уже упоминавшаяся выше «Видехом свет истинный…». Отдельный славник и богородичен, как обычно, отсутствуют, на «Слава…», «И ныне…» поется общая заключительная стихира праздника «Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся…», подробно излагающая Троичный догмат.

После входа с кадилом произносится обычный прокимен вечера субботы («Господь воцарися…», на базе Псалма 92) и читаются паримии: Чис. 11, 16-29, о нисхождении Святого Духа на старейшин Израиля; Иолиль 2, 23-32, пророчества о великом дне, когда Господь обильно изольет Святого Духа на верующих в Него; и Иез. 36, 24-28 на схожую тему.

В стихирах на стиховне в качестве припева используются 12 и 13 стихи Псалма 50. Важно, что третья стихира является молитвой призывания Святого Духа, и это первое место, где она включается в службу. Традиционно, она исполняется в храме всем народом.

Тропарь праздника поется во время каждения хлебов на литии и на утрене, на «Бог Господь». В нем говорится, что Христос пообещал ученикам скорое схождение Святаго Духа. Таким образом, он сразу устанавливает связь между данным праздником и Пятидесятницей.

Тропарь, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,// и те́ми уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

После шестопсалмия и обычных кафизм (завершаемых особыми седальными праздника), служится полиелей с каждением храма и последующим пением величания праздника:

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́,/ Его́же от Отца́ посла́л еси́// Боже́ственным ученико́м Твои́м.

Пение величания сопровождается избранным псалмом, составленным из стихов псалмов 18, 32, 49. 17, 12, 21, 67, 44, 103, 142, 50, 28.

Прокимен перед чтением Евангелия основан на 10 и 1 стихах Псалма 142, где говорится о Духе Господне. Евангельское чтение утрени - Ин. 20, 19-23.

«Воскресение Христово видевше…» не поется. Последней стихирой по 50 Псалме является «Царю Небесный…».

Канонов праздника два.

В ирмос первой песни первого канона, даже в славянском переводе, море именуется «понтом». В ирмосе второго канона, который обычно не поется или может использоваться как катавасия, Моисей назван «медленноязычным».

Смысл последнего тропаря третьей песни второго канона в том, что благодаря Богу Сыну, Бжественный Свет, после случившегося на Сионе в Пятидесятницу, стал доступен всем людям.

Седален после третьей песни кратко пересказывает историю о схождении Святого Духа на Апостолов и первой проповеди Петра.

Первый тропарь четвертой песни второго канона проводит параллель между излиянием крови и воды из раны Христа и излиянием Святого Духа в день Пятидесятницы. Ирмос второго канона называет Отца «Безвиновным», что значит не имеющим начала, бесконечным.

Первый тропарь пятой песни второго канона напоминает, что «Дух дышит, где хочет», Он «необладанный», действует «самовластно».

Второй тропарь шестой песни второго канона говорит о грубости языческого обольщения в сравнении с тем богопознанием, которое открывается во Святом Духе.

Кондак праздника, как обычно исполняемый по шестой песни, вспоминает о разделении народов в Вавилоне и воспевает их соединение благодаря Схождению языков на Апостолов.

Кондак, глас 8:

Егда́ снизше́д язы́ки слия́,/ разделя́ше язы́ки Вы́шний,/ егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше,/ в соедине́ние вся́ призва́,// и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.

Икос праздника обращен ко Святому Духу и умоляет Его не удаляться от нас.

В первом тропаре седьмой песни первого канона слово «ветующие» означает «возвещающие». Сам тропарь повествует о том, как проповедь Апостолов воспринималась неверующими как пьяные выкрики. Второй тропарь той же песни второго канона вспоминает пророчество Иоиля.

Первый тропарь восьмой песни второго канона напоминает о том, как Дух утверждает веру Апостолов, а во втором Он призывается также и на нас, как на них.

Традиционно для двунадесятого праздника, по восьмой песне не поется «Честнейшую…». Задостойником является ирмос девятой песни не первого, а второго канона:

Задостойник, глас 4:

Велича́й, душе́ моя́,// возне́сшагося от земли́ на не́бо Христа́ Жизнода́вца.

Тя, па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию,/ в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую,// ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

В ирмосе девятой песни первого канона Христос назван «Всехитрецом», что обозначает как «Искусный во всем». В первом тропаре девятой песни вспоминается пророк Илия («Огнедохновенный»). В отличие от большинства двунадесятых праздников, задостойник имеется, однако специальные припевы к тропарям отсутствуют.

Светильны после девятой песни вновь интерпретируют историю Схождения Святого Духа на Апостолов.

Стихир на «Хвалитех» четыре (имеется повтор), причем последней, на «Слава…», «И ныне…», вновь поется «Царю небесный…».

На Литургии поются специальные антифоны, основанные на стихах из псалмов 18, 19 и 20. Входный стих взят из 14 стиха Псалма 20. В прокимне используются стихи Псалма 18 (как по рядовым четвергам и на память Апостолов). В аллилуиарии используются стихи Псалма 32. Апостольский и Евангельский фрагменты для данной службы полагаются следующие: Деян. 2, 1-11 (о Схождении Святого Духа); Ин. 7, 37 – 8, 12 (проповедь после исцеления расслабленного).

После Литургии, как правило, сразу к службе присоединяется великая вечерня, содержащая дополнительные прошения к великой ектении и четыре стихиры о Святом Духе на «Господи воззвах» (с повторами). Заключительной стихирой этого блока вновь является «Царю Небесный…».

После входа произносится великий прокимен (на основе Псалма 76). Затем, в службу последовательно вставляются (после прокимна, сугубой ектении и «Сподоби, Господи…») продолжительные коленопреклоненные моления. Первые два включают по две молитвы, именуемые «коленопреклоненная» и «вечерняя», третье – три молитвы («коленопреклоненных» две). Во время чтения этих молитв духовенство и народ впервые с предпасхального времени встают на колени. С этого дня в богослужение и домашние молитвы возвращается обычный порядок совершения земных поклонов.

Затем продолжается обычное совершение вечерни. На стиховне поются четыре стихиры с припевами из Псалма 50. На «Слава…» «И ныне…» повторяется стихира «Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся…» из вечерни всенощного бдения праздника Пятидесятницы (там она завершала блок стихир на «Господи воззвах…».

ИКОНОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА

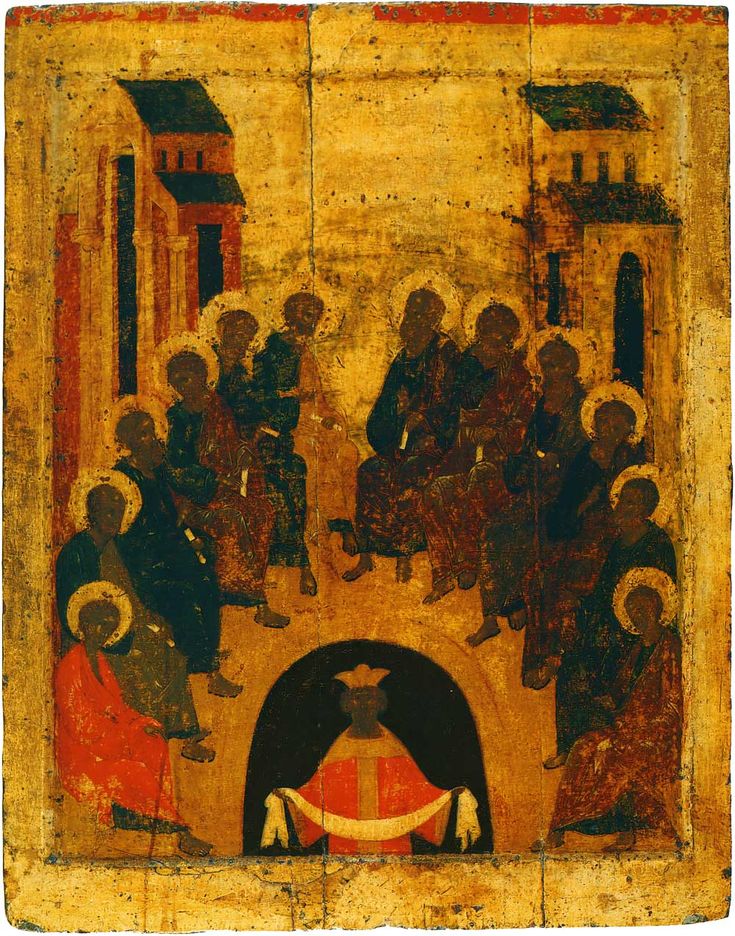

Прохор с Городца. Сошествие Святого Духа. XV в.

Икона Пятидесятницы изображает полукруглый стол, обращенный к зрителю (который как бы приглашается «замкнуть круг»), за которым сидят Апостолы (иногда к ним присоединяют и Божию Матерь, и, например, Ап. Павла, который, естественно, в реальности не мог присутствовать в этом событии).

В центре вверху из символического небесного свода исходят лучи. Иногда же схождение Святого Духа изображается в виде языков пламени над головами у Апостолов.

В центре нижней части иконы в виде таинственного старца аллегорически изображается «космос», т.е. окружающий мир, находящийся во власти Своего Творца.

Нередко в качестве иконы праздника изображается «Троица» прп. Андрея Рублева.

На этой иконе отсутствует Авраам, приготовляющий трапезу, да и сама трапеза отсутствует. На столе имеется лишь чаша, которую надлежит испить, и которая символизирует жертвенные страдания Иисуса Христа. Три Ангела изображают Три Лица Святой Троицы, при этом отсутствует однозначное определение каждого из них. За их спинами изображены здание (символ вдохновенного познания, либо Божиего домостроительства), дерево (дуб Мамврийский, Древо Жизни, символ воскресения) и гора (символ возвышенного).

Сошествие Святого Духа. Новгород XVI в.

ГЕОГРАФИЯ

Троице-Сергиева лавра. Фото: lavra.ru

Обитель Сергия. На последнем рубеже (Видео)

Приидите, вернии. Фильм о Троице-Сергиевой лавре. Часть 1. Часть 2. Часть 3.

Троицкое подворье на Самотеке Фото: lavra.ru

Троице-Сергиев Варницкий монастырь. Ростов. Фото: lavra.ru

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Фото: diveevo-monastyr.ru

Храм Святой Троицы в Троице-Лыкове. Фото: pokrov-monastir.ru/

Храм Святой Троицы в Хорошеве. Фото: troitsa-horoshevo.ru/

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Храм Святой Троицы в Карачарове. Фото: hramvkaracharove.ru/

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Храм Святой Троицы в Листах. Фото: Чеботарь А.М. Temples.ru

Храм Святой Троицы на Воробьевых горах. Фото: um.mos.ru

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Храм Святой Троицы в Хохловском переулке. Фото: http://www.trinity-church.ru/

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Храмы Святой Троицы и Введения во Храм Пресвятой Богородицы у Салтыкова моста. Фото автора

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Храм прп. Сергия (Троицы Живоначальной) в Рогожской слободе. Фото: Центрвик.РФ

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Храм Святой Троицы на Шаболовке. Фото автора

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

https://www.youtube.com/watch?v=40J0THZ8w5w&list=PLcL0aIrsMZAsaxhq-Fou1f...

Храм Святой Троицы в Свиблове. Фото автора.

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Храм Святой Троицы в Троицком-Голенищеве. Фото: russian-church.ru

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Храм Святой Троицы в Останкине. Фото: Е. Голубев. Photocentra.ru

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Храм Святой Троицы в Никитниках. Фото автора.

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Храм прп. Пимена Великого (Троицы Живоначальной) в Новых воротниках. Фото: О. Шуров. Temples.ru

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Храм Святой Троицы на Пятницком кладбище. Фото: http://hram-paraskevo.ru/

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Храм Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище. Фото: Чеботарь А.М. Temples.ru

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Храм Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище/ Фото: Прудникова Н,А. Temples.ru

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Троицкий Данилов монастырь в Переславле-Залесском. Фото 22century.ru

Фильм из цикла «Монастыри России»

Троицкий собор Рязани. Фото: trinityrzn.ru

Фильм из цикла «Монастыри России»

Троицкий Холковский монастырь. Фото: М. Шелякин

Фильм из цикла «Небо на земле»

Троицкий монастырь в Джорданвилле. Фото: monasterium.ru

Фильм из цикла «Небо на земле»

Троийкий Корецкий монастырь (видео)

Стефано-Махрищский Троицкий монастырь (видео)

ПРОПОВЕДИ

Свт. Григорий Богослов. Слово на Пятидесятницу

Свт. Григорий Палама. Омилия XXIV. В день Пятидесятницы

Святейший Патриарх Кирилл. Проповедь в день Святой Троицы 3 июня 2012 г.

Митрополит Сурожский Антоний. О Вознесении Господнем и Пятидесятнице

Архм. Иоанн (Крестьянкин). Поучение в день Святой Троицы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Праздники. День Святой Троицы (видео)

Детям:

Как Бог дал людям 10 заповедей

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Цветная Триодь;

- Часослов;

- Богослужения Двунадесятых праздников и Пасхи. - М.: ПСТГУ, 2019;

- Битбунов Г.С. Двунадесятые праздники (историко-литургическое описание). – М.: Сретение, 2011;

- Ионина Н.А. Православные святыни. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007;

- Чтимые иконы и чудотворные образы. №2. Икона Троицы. – М.: Кардос, 2011.

- Православные святые и праздники. №44. День Святой Троицы. Пятидесятница. – М.: Кардос, 2012.