Вознесение Господне

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Диак. Алексий Кириллин

Вознесение Господне – один из Господских двунадесятых праздников, связанный с воспоминанием чудесного восхождения Господа Иисуса Христа Своею Человеческой Плотию к Его Божественному Отцу и, таким образом, возношение человеческой природы в целом к Божественному Престолу.

ПРЕДЫСТОРИЯ СОБЫТИЯ ПРАЗДНИКА

В отличие от других ключевых Евангельских событий, Вознесение имеет не слишком много прямых прообразов в Ветхом Завете, и все они так или иначе связаны скорее либо с Воскресением, либо с рождением Церкви и заключением Нового Завета. Будучи связано с обоими этими событиями, Вознесение Господа объединяет их в единую неразрывную цепочку событий.

Таинственно о Вознесении говорится в некоторых псалмах: «Будь превознесен выше небес, Боже; над всею землею да будет слава Твоя» (Пс. 107.6); «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Пс. 109.1). Последний стих в Своей проповеди перед иудеями приводил и Сам Господь, доказывая Свое Божественное происхождение (Мф. 22, 44; Мк. 12, 36; Лк. 20, 42-43).

Как предвидение Вознесения можно рассматривать Псалмы 23 («Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, - тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова! Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? - Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!») и 46 («Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости; ибо Господь Всевышний страшен, - великий Царь над всею землею; покорил нам народы и племена под ноги наши; избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном»).

Пророк Исаия, среди своих таинственных видений новозаветных событий, смутно указывает на Рождение Церкви, которое непосредственно связано и с событием Вознесения. В частности, он говорит о некоей таинственной встрече на горе близ Иерусалима: «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима» (Ис. 2, 2-3). О похожем событии, но уже с большим акцентом на формирование нового народа Божиего (Церкви), он говорит и еще раз (гл. 62-63). Здесь же, в фразе «Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора…» также имеется определенная игра слов. Восор, являясь одновременно топонимом (как и Едом), в то же время переводится как «плотяный». Исаия напоминал иудеям о непостижимости и недоступности для человека Господнего Престола (Ис. 66.1), лишь образом которого являлся Иерусалимский Храм с его жертвоприношениями. Христос Своим Вознесением сделал возможным для человека предстоять Небесному Престолу.

О предстоящем восхождении Человеческой природы Господа к Престолу Бога Отца говорил пророк Даниил.

О предстоящем восхождении Человеческой природы Господа к Престолу Бога Отца говорил пророк Даниил: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан. 7, 13-14).

Пророк Захария, для которого вообще характерны очень точные пророчества о важных деталях новозаветных событий, говорит: «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку» (Зах. 14, 4). Это тоже считается одним из классических пророчеств о Вознесении и последующем распространении Церкви, хотя из дальнейшего текста это угадывается достаточно смутно.

Диего Веласкес. Ужин в Эммаусе

Событие Вознесения Господня является прямым продолжением Воскресения. После Своего Воскресения, Господь уже не ходил со Своими учениками, но неоднократно, в течение 40 дней являлся им и так же неожиданно исчезал. Евангелие говорит о Его явлении в первый же день женам-мироносицам и Ап. Петру. Древнее церковное предание также говорит о Его явлении Пресвятой Богородице. В тот же день Он явился Луке и Клеопе, шедшим в поселение Эммаус. Это явление описано в Евангелии достаточно подробно (Лк. 24, 16-32). Пораженные произошедшим, Лука и Клеопа вернулись в Иерусалим к прочим ученикам, и там, уже их всех вместе вновь застал Христос, сумевший пройти сквозь стену запертого изнутри помещения (Лк. 24, 33-39; Ин. 20, 19-23). Апостол Фома не присутствовал при этой встрече и усомнился в достоверности рассказа других учеников, однако, спустя неделю, сам стал свидетелем подобного явления (Ин. 20, 26-29).

Бенджамин Уэст. Уверение Апостола Фомы

Некоторым образом этот период похож на время, когда Он только призывал первых учеников: они вновь по крупицам постигали Его таинственное учение. Можно заметить и прямое повторение: вновь, как и прежде (Лк. 5, 1-11), происходит чудесный улов большого количества рыбы, вызывающий бурную реакцию Ап. Петра (Ин. 21, 1-14).

Считается, что именно тогда Он приучал их к служению Литургии, а так же и разъяснял им смысл многих ветхозаветных пророчеств. При этом, Он настаивает на общем сборе учеников «в Галилее». Речь идет о Малой Галилее, местечке под Иерусалимом, вблизи Елеонской горы, где традиционно собирались прибывающие в столицу жители севера страны.

Теперь Он собирает их, чтобы направить на проповедь уже по всему миру.

Подобно тому, как прежде, Христос, преподав Своим ученикам основы Своего учения, направил их в количестве двенадцати, а потом и семидесяти, проповедовать по палестинским землям, так и теперь Он собирает их, чтобы направить на проповедь уже по всему миру (Деян 1, 8), после чего, возносясь на Небеса, завершает Свое зримое присутствие на земле, сохраняя его незримо в самой рождающейся Церкви, в Своих Теле и Крови, пресуществляющихся из хлеба и вина.

СОБЫТИЕ ПРАЗДНИКА

Рембрандт Харменс ван Рейн. Вознесение Господне

О событии Вознесения Господня говорится в двух Евангелиях: от Марка и Луки (Мк. 16, 9-20; Лк. 24, 36-53) и в книге Деяний Апостольских (Деян. 1, 1-12). Евангелие от Матфея, хотя и не приводит сведений о Вознесении, приводит знаменитое основополагающее повеление Господа: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28, 19-20), выполнение которого сразу начало бы встречать противодействие. И Господь также пообещал наделить учеников особой силой, которую они приняли при Сошествии на них Святого Духа, повелев им дождаться Его схождения, не покидая Иерусалима (Деян. 1, 8).

Андреа Мантенья. Вознесение Господне

После Сошествия Святого Духа, Господни Апостолы окончательно обрели понимание всего смысла пришествия Христа, Его учения и всех предшествовавших событий. До этого, несмотря на все беседы с Ним, это понимание у них было неполным. Даже непосредственно перед Вознесением, кто-то из учеников вновь спросил Христа о восстановлении царства Израилева, которого (в понимании именно мощного национального государства) они еще продолжали ждать, не в силах мгновенно избавиться от своих многовековых приземленных представлений. На этот раз Христос строго пресек подобный ход мыслей (Деян. 1, 6-7).

Даже непосредственно перед Вознесением, кто-то из учеников вновь спросил Христа о восстановлении царства Израилева…

Произнеся Свою заключительную проповедь, Господь стал возноситься на небо. Завороженных учеников, наблюдающих за удаляющимся Учителем, прервали два Ангела, повторивших и пересказавших для них все порученное и указавших о том, что в положенное время Господь вернется на землю таким же образом (Деян. 1, 10-11).

БОГОСЛОВИЕ СОБЫТИЯ ПРАЗДНИКА

Вознесение Господне завершает совершенный Воплотившимся Богом Сыном цикл по спасению падшей человеческой природы и восстановлению ее отношений с Богом. Он состоял из воплощения (т.е. восприятия человеческой природы) от Девы, проповеди словами и чудесами, избрания учеников, способных разносить учение по миру, установления Таинств, страданий и Крестной смерти, сошествия во ад и воскресения. Являясь полноценным Человеком по естеству, но лишенным греха, Он стал искупительной жертвой за весь грех человечества. Не будучи грешным, Он не был удержан в аде и воскрес. Теперь Ему оставалось превознести человеческую природу к Божиему Престолу, Который Он при этом, по Своей Божественной природе, не покидал. Именно для понимания важности события Вознесения важен догмат о двух природах во Христе.

Являясь одним Телом с нами, со всей Церковью и ее членами, Он, таким образом, вознес к Престолу Божию и нас, устранив ту отчужденность между Богом и людьми, которая присутствовала со времен изгнания Адама и продолжает присутствовать вне Церкви.

Свт. Кирилл Иерусалимский. Огласительное поучение 14.

МЕСТО СОБЫТИЯ ПРАЗДНИКА

Вид с Елеонской горы. Фото автора

Елеонская гора наиболее высокая из окружающих Иерусалим гор. Она не дает проникнуть к городу жаркому воздуху Иудейской пустыни. Ее пологий склон начинается практически сразу на востоке от исторического центра города, за древней городской стеной (сегодня гора в значительной степени застроена). Издревле она была местом воспоминания Вознесения Господня, тем более, что с ней были связаны и другие события древнехристианской истории, в память о которых существовали памятные места.

Место Вознесения Господня было отмечено еще в IV в. царицей Еленой, построившей здесь храм (Имвамон)

Место Вознесения Господня было отмечено еще в IV в. царицей Еленой, построившей здесь храм (Имвамон) в ряду многих других, возводимых ею на месте ключевых Евангельских событий. Вероятнее всего, храм имел восьмиугольную форму, а его купол не был сведен, позволяя видеть небо. Храм дважды разрушался и восстанавливался, и до наших дней не сохранился (сохранились лишь остатки), но можно предполагать, что более позднее мусульманское сооружение Купол скалы на Храмовой горе в Иерусалиме, построено по его подобию (но уже с обычным, закрытым куполом).

Панорама Иерусалима и «Купол Скалы». Фото hikersbay.com

Сегодня на месте храма находится мечеть, однако место Вознесения отмечено и там (там расположен камень, на котором, как считается, стоял Сам Христос), и накануне праздника там совершается христианское богослужение.

Место Вознесения Господня Фото автора.

На Елеонской горе благочестивой Иоанной была погребена честная глава Иоанна Предтечи. Впоследствии, она была чудесным образом обретена благочестивым вельможей Иннокентием, который построил на месте обретения храм. Иннокентий тайно хранил святыню на месте обретения, однако после его смерти место и храм пришли в упадок. В IV в. глава Иоанна Предтечи была вновь обретена двумя монахами, но так как они обращались со святыней неблагоговейно, сам Предтеча, явившись сопровождавшему их горшечнику, повелел похитить ее у них. Это событие именуется как первое обретение Честной Главы Иоанна Предтечи. Дальнейшие ее перемещения уже не были связаны с этим местом.

Русский монастырь на Елеонской горе. Колокольня «Русская свеча». Фото автора.

Уже в XIX в. Русская духовная миссия в Иерусалиме, под руководством архм. Антонина (Капустина), подыскивая участок для строительства монастыря в честь Вознесения Господня, приобрела это место. Монастырский храм был как раз построен так, что в том месте, где Честная Глава, возможно, была зарыта, в полу храма сделано специальное углубление.

«Место» обретения Честной Главы св. Иоанна Предтечи в монастырском храме. Фото автора.

Другое предание утверждает о том, что на Елеонской горе Господь дал Своим ученикам молитву «Отче наш…». Сейчас на предполагаемом месте находится католический монастырь, главной достопримечательностью которого является стена, на которой молитва выбита на многих языках мира.

Недалеко от монастыря находится место, именуемое Credo («Верую»), где св. Апостолы после Вознесения собрались и составили первый Символ Веры, хотя достоверность этой истории сомнительна. Также на Елеонской горе располагается небольшое иудейское захоронение на несколько десятков гробниц, которые усваивают безвестным ветхозаветным пророкам, обличавшим народ и власть в нечестии и отступлении от Бога во времена Иудейского Царства.

Считается, что на Елеонской горе был убит первомученик архидиакон Стефан, удостоившийся перед своей гибелью видения Сына Божия одесную Бога Отца: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян. 7, 55-56). Сегодня на месте предполагаемой гибели Стефана находится памятная пещерная часовня.

Предание утверждает, что Пресвятая Богородица в конце земной жизни нередко гуляла на Елеонской горе, и именно там была извещена Архангелом Гавриилом о предстоящем Успении. Отмечено и место, где, по преданию, Ап. Фома получил от Богородицы Ее пояс.

Это лишь некоторые места, связанные с событиями Священной Истории на Елеонской горе.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Вознесение Господне – один из древнейших церковных праздников, факт празднования которого установлен, как минимум с IV в. Первоначально он не был отделен от Пятидесятницы. Разделение произошло, вероятно, после осуждения духоборческой ереси Македония, когда богослужение пятидесятого дня по Пасхе было более сориентировано на сошествие Святого Духа.

НАПОМИНАНИЯ В БОГОСЛУЖЕНИИ ДРУГИХ ДНЕЙ

В конце каждой Литургии после Причащения, священник, обращаясь к народу, торжественно поднимает Св. Чашу в Царских Вратах, а затем, со словами: «Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя» (Пс. 107, 6), уносит ее на жертвенник. Это действие символически изображает Вознесение Господне, и напоминает о нем в течение всего года.

СВЯЗАННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Вознесение продолжает последовательный ряд событий Страстной Седмицы и Св. Пасхи, и совершается после нее на 40 день. Последующими праздниками в этой цепочке являются воскресные дни: память отцов I Вселенского Собора, двунадесятый праздник Пятидесятницы с предшествующей ему Вселенской родительской субботой и память Всех Святых.

Предпразднство Вознесения составляет один день, совпадая с отданием Пасхи. Попразднство продолжается 8 дней, до пятницы, когда происходит отдание праздника. Накануне вечером повторяется служба праздника в несколько усеченном виде (без полиелея).

БОГОСЛУЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Богослужение совершается по Цветной Триоди.

Как у любого Господского праздника, после мирной ектеньи не поется «Блажен муж…».

На «Господи воззвах…» полагаются шесть стихир (устав предполагает часть из них исполнять дважды), в первой из которых содержится прямая цитата из Псалмов 23 и 46. Об ассоциации этих псалмов с Вознесением уже говорилось выше. Предпоследняя стихира по смыслу перекликается с кондаком праздника (см. ниже). Отдельный славник и богородичен, как обычно отсутствуют, на «Слава…», «И ныне…» поется общая заключительная стихира праздника.

После входа с кадилом произносится обычный прокимен дня (вечера среды) и читаются паримии (Ис. 2, 2-3; Ис. 62, 10 – 63, 9; Зах. 14, 1-11).

Вторая стихира на литии говорит об Ангелах, принявших на небесах вознесшегося Христа. А точнее о том, что они сразу узнали в Нем Единородного Сына Отчего.

В стихирах на стиховне в качестве припева используются 2 и 6 стихи Псалма 46. Вторая стихира ссылается на уже рассмотренное выше место из 63 главы книги пророка Исаии с двусмысленным упоминанием Восора.

Тропарь праздника поется во время каждения хлебов на литии и на утрене, на «Бог Господь». В нем говорится, что Христос пообещал ученикам скорое схождение Святаго Духа. Таким образом, он сразу устанавливает связь между данным праздником и Пятидесятницей.

Тропарь, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ра́дость сотвори́вый ученико́м,/ обетова́нием Свята́го Ду́ха,/ извеще́нным им бы́вшим благослове́нием,// я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и почита́ем е́же на Небеса́/ с пречи́стою Твое́ю Пло́тию// Боже́ственное вознесе́ние.

Оно сопровождается избранным псалмом, составленным из стихов псалмов 46, 17, 23, 102, 109, 96, 9, 44, 8, 107, 112, 20.

Прокимен перед чтением Евангелия основан все на тех же 2 и 6 стихах Псалма 46, что и припевы стихир на стиховне. Евангельское чтение утрени - Мк. 16, 9-20.

Канонов праздника два, причем второй составлен в форме акростиха, хотя в славянском переводе это и не отражено.

В третьей песни предпоследний (на «Слава…») тропарь второго канона подчеркивает важность Вознесения в контексте соединения двух природ во Христе.

Седален после третьей песни содержит обращение к Господу с просьбой простить наши согрешения и пощадить нас при Втором Пришествии.

В пятой песни первого канона имеются сразу три очень коротких тропаря, в одном из которых изображается как Ангелы, «взяв» Христа, пытались войти в Небесный град с отсылкой к образам 23 Псалма («Царю нашему возьмите…»).

В предпоследнем (на «Славу…») тропаре шестой песни выражается удивление Ангелов, видевших «червлены ризы» пострадавшей плоти, под которыми, вероятно подразумевается ее прославление.

Кондак праздника подчеркивает, что Господь, завершив Свое земное служение, вознесся, но не оставляет Своих учеников и последователей.

Кондак, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние,/ и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным,/ возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ника́коже отлуча́яся,/ но пребыва́я неотсту́пный,/ и вопия́ лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми и никто́же на вы.

Икос праздника призывает слушателей как бы «оказаться» в ряду Апостолов на Елеонской горе.

Четвертый тропарь седьмой песни первого канона вновь напоминает, что Господь возвел наше пострадавшее от греха естество к Престолу Бога Отца. Тот же смысл, но более торжественно, выражается в предпоследнем тропаре восьмой песни.

Первый тропарь восьмой песни второго канона напоминает о двух явившихся Ангелах, прервавших недоуменное смотрение в Господних учеников в небо.

Традиционно для двунадесятого праздника, по восьмой песне не поется «Честнейшую…». А ирмос является задостойником:

Задостойник, глас 4:

Велича́й, душе́ моя́,// возне́сшагося от земли́ на не́бо Христа́ Жизнода́вца.

Тя, па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию,/ в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую,// ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

Светилен после девятой песни вновь интерпретирует Псалом 23.

Стихир на «Хвалитех» четыре (имеется повтор). По смыслу они близки к рассмотренным тропарям канона.

На Литургии поются специальные антифоны, основанные на стихах из псалмов 46, 47 и 48. Входный стих («Взыде Бог в восклиновении, Господь во гласе трубне») взят из 6 стиха Псалма 46. В прокимне используются стихи Псалма 107, в которых можно усмотреть предвидение события Вознесения. При этом, шестой стих используется в конце Литургии при торжественном переносе Св. Даров на жертвенник (см. выше). В аллилуиарии используются уже не раз произнесенные на службе стихи Псалма 46 (шестой и второй, шестой также используется как запричастный). Апостольский и Евангельский фрагменты для данной службы полагаются вполне ожидаемые: Деян. 1, 1-12; Лк. 24, 36-53.

ИКОНОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА

Вознесение. Москва. XV в.

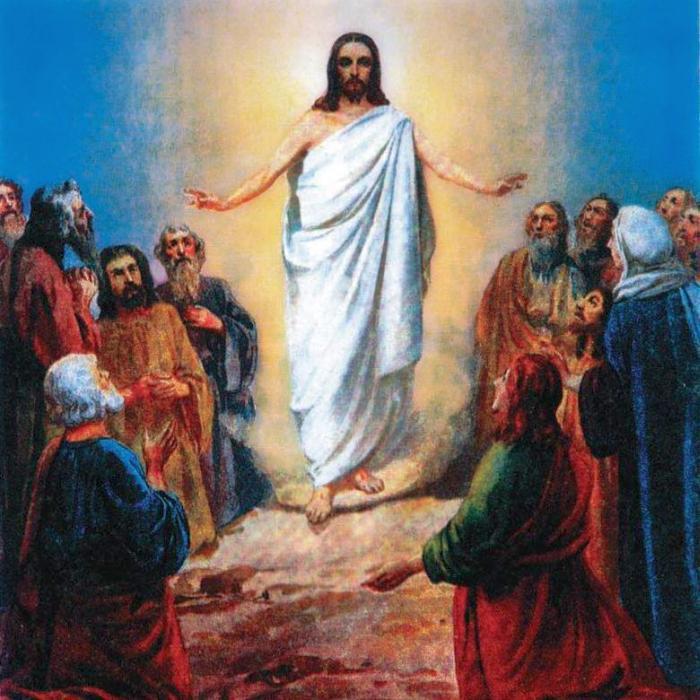

Икона праздника Вознесения составляет одну композицию.

В центре вверху (обычно в круге, символизирующем Славу Божию) изображается Христос, круг поддерживается двумя Ангелами.

В центре нижней части иконы изображается Пресвятая Богородица, а вокруг нее – 11 учеников, а также еще два Ангела, которые, согласно книге Деяний, говорили: «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1, 11).

На заднем плане может быть изображен склон горы.

ГЕОГРАФИЯ

Вознесенский монастырь в Московском Кремле (утрачен)

Храм Вознесения Господня в Коломенском. Фото автора.

Храм Вознесения Господня на Гороховом поле. Фото hram1788.ru

Фильм из цикла «Святыни Москвы»

Улица Радио, на которой находится храм, прежде называлась Вознесенской.

Храм Вознесения Господня на Никитской улице. Фото mvoznesenie.ru

Храм Вознесения Господня в Сторожах. Яндекс.Панорамы.

Оба храма находятся на Большой Никитской улице, и для отличия их друг от друга, именуются «Большим» и «Малым» Вознесением.

Храм Вознесения Господня в Сергиевом Посаде. Фото автора.

Нижегородский Вознесенский Печерский монастырь. Фото автора.

ПРОПОВЕДИ

Свт. Григорий Палама. Омилии XXI и XXII. На праздник Вознесения Господня

Архм. Иоанн (Крестьянкин). Проповедь о Вознесении Господнем

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Праздники. Вознесение Господне (видео)

Лето Господне. Вознесение Господне (видео)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Цветная Триодь;

- Часослов;

- Богослужения Двунадесятых праздников и Пасхи. - М.: ПСТГУ, 2019;

- Битбунов Г.С. Двунадесятые праздники (историко-литургическое описание). – М.: Сретение, 2011;

- Ионина Н.А. Православные святыни. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007;

- Православные святые и праздники. №43. Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. – М.: Кардос, 2016.